PROJECTION

MARDI 31 MAR 2015, 19H

49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE - METZ (57)

Bergman en Ouganda

Film de Markus Öhrn.

La projection sera suivie d’un débat avec Serge M’boukou, philosophe

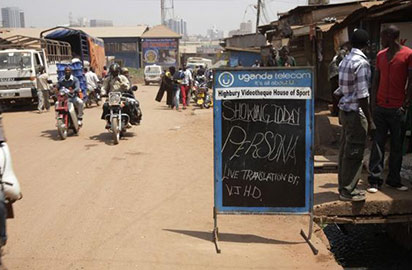

Extrait du Film Bergman in Uganda de Markus Öhrn

Maître du huis clos psychologique, Ingmar Bergman filme dans “Persona” des êtres torturés. Comment ces introspections métaphysiques, si emblématiques de notre culture occidentale, sont-elles perçues dans un bidonville en Ouganda ? Comment les relations entre les personnages féminins peuvent-elles être abordées et commentées dans un pays où l’homosexualité est punie de la peine de mort ? Réponse lors d’une séance commentée par un « veejay », conteur populaire à la tchatche décapante

Markus öhrn – biographie

Markus Öhrn (°1972) est un artiste suédois qui réalise des installations vidéo et des performances.

Dans ses installations vidéo, il utilise souvent du matériau existant, comme dans le film Magic Bullet, un montage chronologique d’une durée de 49 heures et 13 minutes, constitué des archives de toutes les scènes de films coupées par la censure cinématographique suédoise entre 1911 et 2011.

Dans les spectacles qu’il réalise en partenariat avec les compagnies de théâtre Nya Rampen et Institutet, Markus Öhrn explore les mécanismes de répression au sein d’une famille de classe moyenne. Il procède sans ambages et fait appel à son esthétique très personnelle. Ainsi, les acteurs jouent dans un espace clos, tandis qu’une caméra les filme et diffuse l’image au public, en direct, maintenant de la sorte l’action à distance.

En 2011, sa première production théâtrale, Conte d’Amour, une exploration de la face sombre de l’amour inspirée de l’affaire Fritzl en Autriche, a remporté le prix de la meilleure production de théâtre expérimental au festival de théâtre Impulse en Allemagne. L’année suivante, le spectacle était à l’affiche du festival d’Avignon et des Berliner Theatertreffen. Au Kunstenfestivaldesarts, Markus Öhrn a présenté en 2014 le projet d’installation vidéo, Bergman in Uganda, filmé dans les bidonvilles de Kampala, la capitale de l’Ouganda.

Markus Öhrn vit et travaille à Berlin et à Niskanpää, un petit village tout au nord de la Suède.

Interview Markus Öhrn

Après avoir réfléchi au nouveau colonialisme en Afrique dans une installation vidéo White Ants, Black Ants (2010) et dans le projet théâtral We Love Africa and Africa Loves Us (2012), l’artiste suédois Markus Öhrn est tombé sur une formule très simple, mais révélatrice, de réinterprétation d’art existentiel blanc et bourgeois – tel que l’incarne le film Persona (1966) d’Ingmar Bergman. Dans Bergman in Uganda, Öhrn permet au VJ – le vidéo jockey, la vedette de la salle de projection vidéo ougandaise qui raconte au public la véritable histoire derrière chaque film – de mettre en lumière la culture européenne. Cette installation exceptionnelle entraîne le public dans une zone intermédiaire entre le film Persona et les habitants du plus grand bidonville de Kampala qui le visionnent dans un hangar transformé en salle de projection en écoutant les commentaires du VJ à l’oeil omniscient. Ce dernier, issu de la pauvreté, éclaire le chef-d’oeuvre d’Ingmar Bergman en comparant la vie dans un bidonville et dans une résidence d’été suédoise, déconstruisant les mondes blancs sur un mode auquel Öhrn ne s’attendait pas vraiment.

Comment vous est venue l’idée de faire traduire Persona par un VJ ougandais ?

Tout a commencé quand je réalisais une reprise d’un documentaire suédois de 1969 intitulé White Ants, une critique postcoloniale de la manière dont des Européens de cette époque ont ranimé en Afrique les mêmes structures de pouvoir colonialiste qu’au XIXe siècle, mais cette fois, ce sont des travailleurs humanitaires qui vivent dans de luxueuses demeures avec des domestiques, etc. J’ai interviewé un Ougandais pour le projet, et il m’a parlé de la tradition des VJ dans les salles de projection locales. À ce moment, je travaillais aussi avec l’auteur suédois Torbjörn Säfve, qui avait été membre de l’Académie suédoise du cinéma dans les années 60 et avait partagé une salle de montage avec Ulla Ryghe, la monteuse de Persona d’Ingmar Bergman. Torbjörn réalisait des filmscollages à partir des chutes de montage d’autres personnes. Ainsi, le soir, il récupérait les chutes de pellicules de Persona dans la corbeille à papiers et en a fait un film. Après avoir été présenté au festival du film expérimental de Stockholm en 1969, le film fut confisqué par l’Institut suédois du cinéma et a disparu depuis lors. En 2009, je réalisais un documentaire avec Torbjörn dans lequel nous tentions de retrouver son film-collage de Persona. En apprenant l’existence des VJ en Ouganda, j’ai d’emblée pensé que faire un remake du film de Bergman par ce biais pourrait être vraiment intéressant. Que se passerait-il si nous allions projeter Persona en Ouganda, et que nous retraduisions vers l’anglais la traduction simultanée du VJ ?

Vous n’aviez jamais entendu parler des VJ auparavant ?

Non. Je croyais qu’en Afrique on doublait les films, comme en Allemagne, par exemple. Mais cet Ougandais m’a expliqué que le VJ interprète le film pour le public, et tente de raconter l’histoire de manière compréhensible afin que les spectateurs puissent le visionner dans une perspective ougandaise. C’est une façon unique d’interpréter un film, parce que les VJ essaient aussi de divertir le public. Ils se sentent investis de la responsabilité de donner envie aux spectateurs de rester regarder le film jusqu’au bout. Donc si le VJ a l’impression que ce qui se déroule à l’écran est ennuyeux ou trop peu pertinent pour le public, il se met à interpréter, à ajouter des choses et à plaisanter. Comme dans Persona, pendant lequel le VJ se met à comparer la vie montrée à l’écran et leur propre vie dans les bidonvilles.

Parlez-nous de cesdites salles de projection où les VJ se produisent.

La salle de projection, une sorte de cinéma dans les bidonvilles, est un lieu réduit à sa plus simple expression. En somme, il s’agit d’un hangar dans lequel sont posés une télé et quelques bancs. Dans les bidonvilles, peu de gens peuvent se permettre d’avoir leur propre poste de télévision ou lecteur DVD et ces lieux sont par conséquent la façon locale de voir des films. À Kampala, il y a de grands multiplexes ou la séance coûte 20 000 shillings, environ 7 euros, ce qui est évidemment tout à fait prohibitif pour les populations les plus pauvres. Ainsi, dans les bidonvilles, comme celui de Kisenyi où j’ai travaillé, le plus grand et le plus rude de Kampala, il y a beaucoup de salles de projection parce que c’est le seul divertissement que la population puisse se permettre. Les habitants passent beaucoup de temps dans ces lieux. Il en va de même chez nous : on essaie d’échapper à ses problèmes quotidiens en entrant dans une bulle. Les Ougandais aussi ont l’impression d’échapper à leur vie quotidienne en allant au cinéma.

Le VJ a-t-il du mal à traduire un film européen d’art et d’essai comme Persona ?

Dans ces salles de projection, on présente surtout des films américains d’action ou des comédies romantiques hollywoodiennes dont le récit coule de source. Mais dans Persona, il ne se passe pas grand-chose. C’est tellement imprégné de l’esprit scandinave, de problèmes existentiels qui n’ont pas du tout la même valeur dans les bidonvilles ougandais. Donc oui, j’imaginais que ce serait un sérieux défi pour le VJ. Et ce le fut. Il était totalement épuisé à la fin du film car il avait dû donner le meilleur de lui-même pour que le public reste dans la salle. La plupart des VJ avec lesquels j’ai travaillé n’ont jamais été à l’école de leur vie. Ils ont appris l’anglais avec les films. La majorité du public ne parle pas ou très peu l’anglais et n’est en tout cas pas en mesure de lire des sous-titres. Le VJ ne s’appuie pas seulement sur le texte, mais regarde surtout les images pour en déduire ce qui se passe. Il y a une scène d’émeutes au Vietnam pendant la guerre qui paraît vraiment l’inspirer. La façon dont il réfléchit à cette question est tellement profonde, peu de gens feraient preuve d’une réflexion si profonde en regardant un film, me semble-t-il.

De quelle autre façon le VJ a-t-il tenté de rendre le film pertinent pour le public local ?

Beaucoup de choses dans Persona sont à la fois inintéressantes et peu pertinentes pour ce public. Il s’agit d’une population où on meurt relativement jeunes et de maladies diverses, allant de la malaria au sida. Quand le VJ interprète la question du suicide dans le film, il dit qu’il ne comprend pas comment les blancs en viennent à se suicider par amour. Bien sûr qu’il y a aussi des suicides dans les bidonvilles ougandais, mais ils sont le plus souvent liés à des problèmes d’ordre économique. Ou toutefois à autre chose que l’amour. Les spectateurs de ces salles de projection se posent des questions analogues aux nôtres, mais pas de la même façon que nous, parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le type de maladie mentale qui apparaît dans Persona – le mutisme, l’épuisement, la dépression – n’existe pas dans la vie quotidienne de ces quartiers : il s’agit chaque jour de parvenir à subvenir aux besoins alimentaires de la famille, à payer l’école des enfants, à essayer de trouver le moyen d’avoir une vie meilleure, surtout quand on vit dans un bidonville. Les problèmes existentiels que met en scène le film leur sont totalement étrangers. Une grande partie du film se déroule dans une résidence d’été et le VJ était totalement déboussolé : pourquoi donc faut-il passer l’été dans une maison spéciale ?

Le VJ semble avoir du mal avec la relation entre les femmes dans le film.

Persona peut se discuter de différents points de vue. La relation entre les principaux personnages féminins demeure une question ouverte, me semble-t-il. Mais à cause de la culture très homophobe de l’Ouganda, ils n’essaient même pas de comprendre ou de se pencher sur la question. Il le mentionne une seule fois en disant que c’est ainsi que commence l’homosexualité, de la façon dont ces femmes interagissent. Cela démontre à quel point leur réalité est filtrée à travers ce film, car pour nous ce n’est pas une menace. J’ai beaucoup parlé d’homosexualité avec les VJ. Il y a une paranoïa autour du sujet [le pays vient de voter des lois beaucoup plus répressives contre l’homosexualité], donc je ressens une certaine responsabilité en tant qu’artiste. Ils peuvent réellement avoir de graves ennuis s’ils disent quoi que soit d’équivoque et que cela s’apprend. Ils ignorent l’existence même du film Brokeback Mountain. Aucune salle de projection n’oserait le projeter. Les bidonvilles sont truffés d’églises, il y en a partout. Je me souviens que lorsque j’ai projeté Le septième sceau d’Ingmar Bergman, deux prêtres m’ont demandé ce que signifie le titre : « Sceau, n’estce pas un mot qui désigne le diable ? »

Comment considérez-vous le résultat ? Êtes-vous surpris ?

Comme je ne comprends pas du tout les langues locales, j’avais l’impression d’avancer dans l’obscurité. Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. J’entendais les gens rire, je voyais que certains s’ennuyaient. C’est difficile à dire si le résultat répond à mes attentes. Mais dans le contexte de l’installation, cela devient beaucoup plus révélateur. C’est important de prendre place et de regarder cette traduction pendant que le film Persona joue dans la même pièce. Il se passe quelque chose, on a l’impression d’être transporté quelque part et d’en apprendre plus sur soi et sur les populations de ces bidonvilles. Le VJ donne une conclusion et un résumé de la fin que je crois être très appropriés. Je ne pense pas que beaucoup de critiques et de spectateurs en Europe pourraient tirer ce genre de conclusion rapide, c’est très intéressant. Je crois que c’est dû au fait qu’il est libre, il ne connaît pas Ingmar Bergman et ne se sent pas obligé de lui vouer respect et déférence. Je trouve que c’est vraiment intéressant, parce qu’il ne prend rien pour plus que ce qui lui est donné à voir.

Source : Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles

Share